Während ich bereits zu Beginn meiner Forschungen damit begonnen habe mein Erbgut analysieren zu lassen, bringt ein herkömmlicher DNA-Test leider nur ein interpretierbares Ergebnis für die Summe aller Ahnen, mit denen man Blutsverwandt ist.

Möchte man diese Forschungsmöglichkeit bei seinem Familiennamen anwenden, wird es schon spezieller. Die Möglichkeit ist vorhanden, allerdings nur männlichen Personen vorbehalten.

Da jeder Vater an seinen Sohn das Y-Chromosom unverändert weitergibt, ist dieses seit der Entstehung der Familiennamen fest mit ihm verbunden. Zumindest in den Kulturen, in denen es Brauch ist oder war, dass der Sohn den Familiennamen des Vaters erhält. Unstimmigkeiten führen meistens auf einen unbekannten Vater in der Vergangenheit zurück, bei denen das männliche Kind den Namen der Mutter erhalten hat, da der Vater unbekannt war oder nicht genannt werden wollte bzw. durfte.

Ich führte einen Y-DNA Test durch und wurde nach einiger Wartezeit der Haplogruppe I1 zugeteilt bzw. dem führenden SNP I-M253.

Haplogruppen

„Haplogruppen kann man sich als große Äste des Homo Sapiens Stammbaumes vorstellen. Jede Haplogruppe fasst Menschen zusammen, deren genetisches Profil ähnlich ist und die einen gemeinsamen Vorfahren teilen. Einer Haplogruppe des Y-Chromosoms gehören Männer an, die über einen gemeinsamen Vorfahren in rein väterlichen Linie verfügen.“

(igenea.de)

SNP

„Mit dem Begriff Einzelnukleotid-Polymorphismus (SNP, engl. Single Nucleotide Polymorphism; im Laborjargon gesprochen: ‚Snip‘) wird eine Variation eines einzelnen Basenpaares in einem komplementären DNA-Doppelstrang bezeichnet. SNPs sind geerbte und vererbbare genetische Varianten. Begrifflich davon abzugrenzen ist der Begriff der Mutation, der in der Regel eine neu aufgetretene Veränderung bezeichnet.“

(Wikipedia)

Bei der Haplogruppe I1 ist jetzt leider das Problem, dass der letzte gemeinsame Urahne vor ca. 4.600 Jahren gelebt hat. In Bezug auf die Namensforschung ist das sehr weit übers Ziel hinausgeschossen.

Zum Glück hat sich unser Erbgut bei sich ändernden Lebensbedingungen in den Jahrtausenden ständig angepasst, was sich in unzähligen unterschiedlichen SNP widerspiegelt. So lassen sich bei genügend getesteten Personen jede Menge Unterzweige erstellen, woraus sich theoretisch sogar Wanderrouten rekonstruieren lassen.

Ich musste also weiter ins Y-Chromosom eintauchen und nach langer Zeit und vielen Analysen landete ich in einer Unterhaplogruppe, bei der man mich nicht tiefer zuordnen konnte. Das war dann vorerst I-BY19996.

Diese Haplogruppe konnte nur eingefügt werden, weil ich mich habe testen lassen. Es ist ein weiterer Zweig aufgetaucht, der vorher schon vorhanden, aber unsichtbar war.

Da ich an diesem Abzweig aber vorerst gestrandet war, habe ich mir die vorherigen Haplogruppen meiner Urahnen betrachtet, um daraus vielleicht einen Anhaltspunkt zu bekommen, woher die Welsch stammen. Natürlich war ich weiterhin weit davon entfernt, eine Haplogruppe mit meinem Nachnamen in direkte Verbindung zu bringen, aber ich war auch neugierig auf das Urvolk und deren Herkunft. Stammen die Welsch von Römern, Kelten oder Germanen ab? Da unser Gebiet in Mittelhessen unweit des Limes Berührungspunkt aller drei Völker war, wäre alles möglich gewesen.

Sehr schnell konnte geklärt werden, dass die Haplogruppe I1 ihren Schwerpunkt in Skandinavien hat und somit in direktem Zusammenhang mit den Germanen steht.

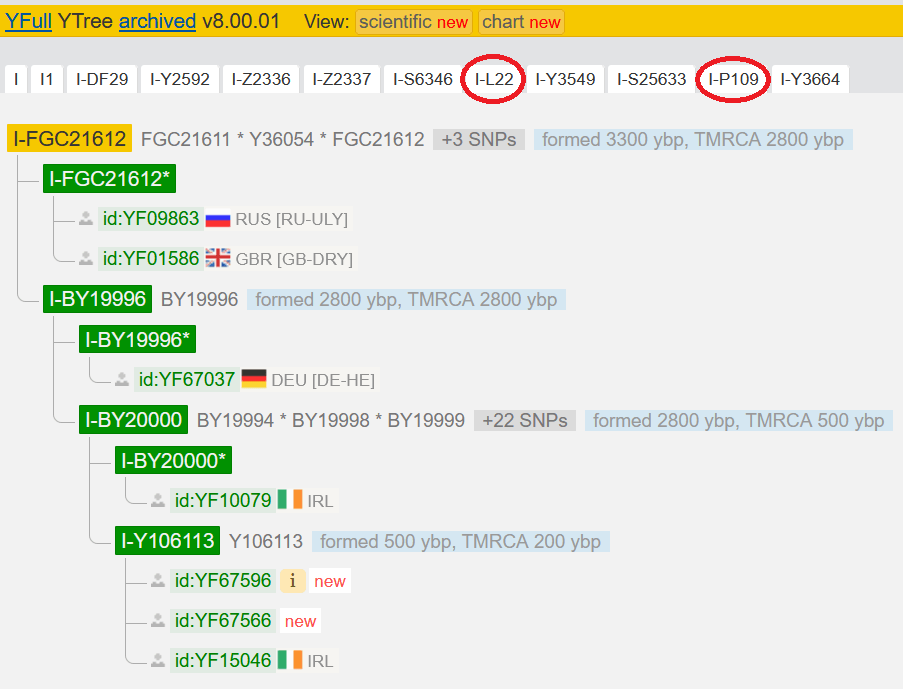

Bei Betrachtung der Unterhaplogruppen I-L22 und I-P109 stößt man sehr schnell auf den Begriff Wikinger, teilweise sogar präzisiert auf dänische Wikinger. Betrachtet man sich jetzt den jeweils letzten gemeinsamen Urahnen, liegt der für I-L22 bei ca. 3.800 ybp (years before present) und für I-P109 bei ca. 3.400 ybp. Zu dieser Zeit gab es noch lange keine Wikinger und auch noch keine Germanen. Allerdings tauchen diese beiden Haplogruppen recht häufig bei historischen Analysen von Funden in Verbindung mit Wikingern auf, so dass sie in den Reihen der Wikinger recht verbreitet gewesen sein müssten.

Es gibt jetzt verschiedenen Meinungen und Analysen, wie eine Wanderroute mit möglichen Entstehungsorten der Unterhaplogruppen aussehen könnte. Auf der Seite https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml kann man zum Beispiel das Folgende finden:

L22 + (auch bekannt als S142 +) ist eine sehr große nordische Niederlassung. Es ist auch in Großbritannien sehr verbreitet, insbesondere an der Ostküste, wo sich die Wikinger am stärksten niederließen, in den Niederlanden und in der Normandie (zweifellos auch das Erbe der dänischen Wikinger) sowie in Polen und Russland (schwedische Wikinger).

P109 + Eine überwiegend südskandinavische Subklasse mit Präsenz in allen von den dänischen Wikingern besiedelten Regionen. Es wurde sporadisch in vielen Teilen Europas gefunden, wie in West-Iberien, Norditalien, dem Balkan, Litauen und Russland.

Y3664 + ist eine kleine Gruppe, die in Dänemark, Schleswig-Holstein, der Normandie und Guernsey (Wikingerherkunft) gefunden wurde.

Auch wenn man sich noch nicht einig ist, wie die Haplogruppe I1 nach Sakndinavien gekommen ist, findet man oft die These, dass die Unterhaplogruppen I-L22 und I-P109 sehr wahrscheinlich dort entstanden sind.

Man kann also mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass die männlichen Ahnen der Welsch, irgendwann in der Vergangenheit einmal Skandinavier waren. Ob unter ihnen tatsächlich Wikinger waren, darf man allerdings erst dann vermuten, wenn man eine Unterhaplogruppe, die vom Alter her der Wikingerzeit zuzuordnen ist, auch im heutigen Skandinavien verorten kann.

Eine weiter theoretische Route stammt von http://scaledinnovation.com. Sie basiert auf Grundlage der Daten von FamilyTreeDNA. Auch hier ist, wie bei allen Herkunftsanalysen zu beachten. Es zeigt nicht unbedingt die Wahrheit, sondern oft nur eine Möglichkeit auf Grundlage aktueller Erkenntnisse. Das ist besonders deutlich an der Position von I-P109 zu sehen.

Um jetzt aber in der Angelegenheit Familienname weiterzukommen, musste ich neue Pfade einschlagen. Inzwischen hatte ich ja einen Stammbaum, der recht breit gefächert war und 400 Jahre zurückging. Was aber, wenn es irgendwo ein untergeschobenes Kind gab oder aber eine Vergewaltigung aus Kriegszeiten ausgetragen wurde? Zum Glück fand ich einen noch lebenden Nachkommen aus einem Seitenzweig, der sich direkt bei den Nachkommen des Eisemrother Stammvaters Adam Welsch gebildet hatte. Noch schöner war, dass er sich für einen Test bereit erklärte. Nach einer endlosen Wartezeit hatte ich endlich das Ergebnis. Für 400 Jahre wurden bei beiden Zweigen jede einzelne Vaterschaft bestätigt. Das war ein kaum zu erhoffender Glücksfall.

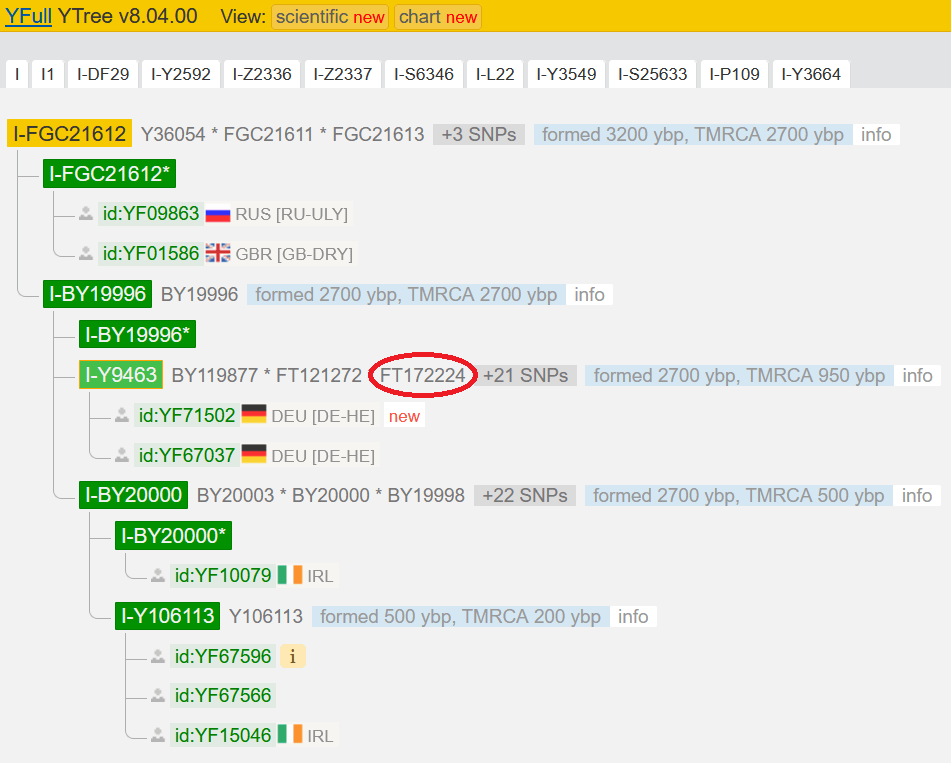

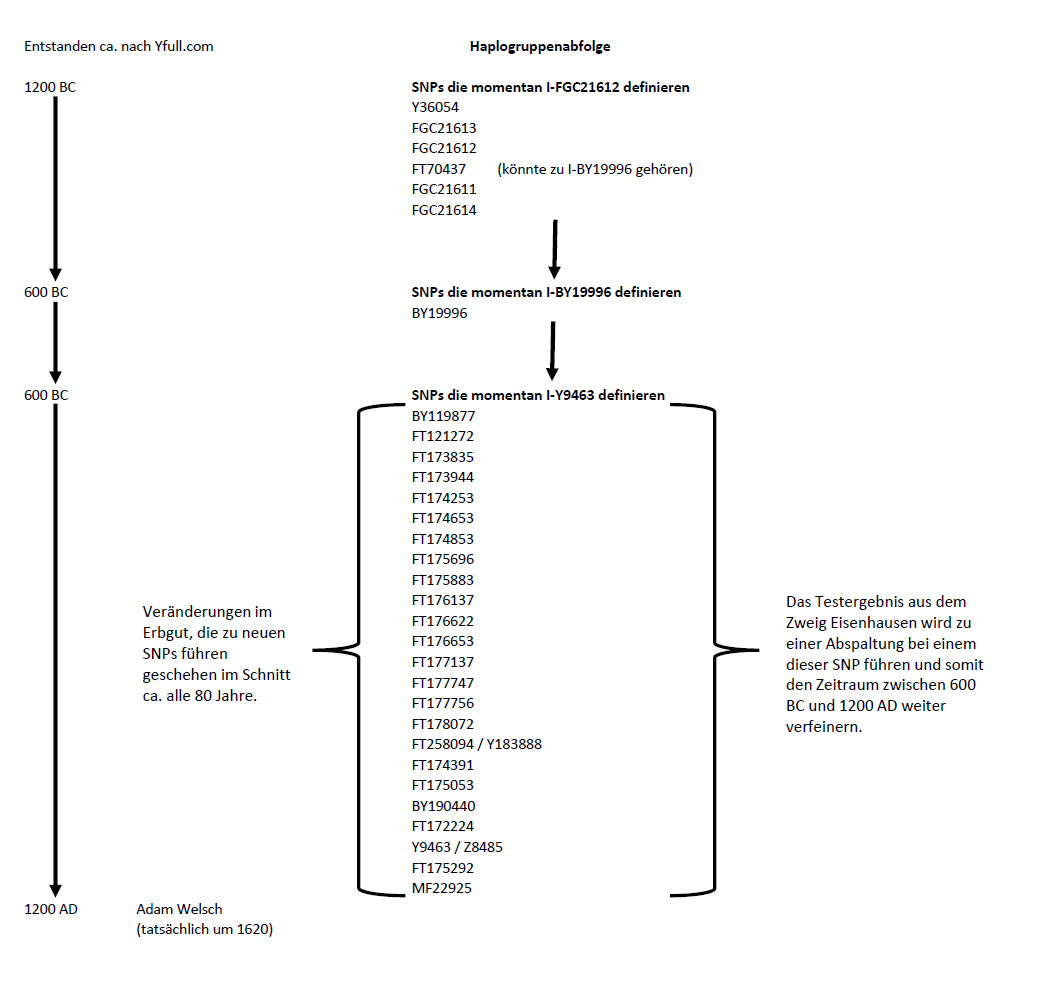

Nun ging es auch endlich, Dank der Vergleichsprobe, in der Entwicklung des Haplobaumes weiter. Am 14. März 2020 wurde die neue Haplogruppe I-Y9463 eingeführt. Alle Welsch, die zukünftig dieser Haplogruppe zugeordnet werden, haben einen gemeinsamen Urahnen. Dieser Urahne war der erste Welsch in unserer Ahnenlinie. Wir werden vielleicht nie herausfinden, warum er diesen Familiennamen gewählt oder erhalten hat, aber vielleicht können wir irgendwann, nach genügend bereitwilligen Testern sagen, wann und wo dieser Mann gelebt hat.

Bei FamilyTreeDNA wurde übrigens ein anderes SNP als Namensgeber für die Haplogruppe der Welsch gewählt. Dort ist es I-FT172224. In der Grafik von YFull kann man sehen, dass FT17224 ein SNP ist, das zur Definition von Y9463 gehört. Nach welchen Kriterien das namensgebende SNP für die Haplogruppe ausgesucht wird kann ich aktuell leider nicht sagen.

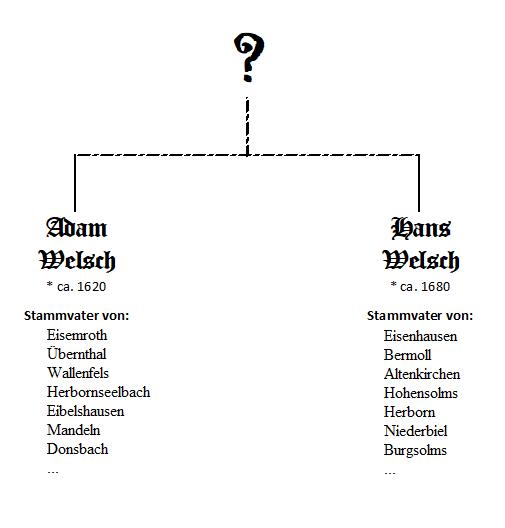

Als nächstes war mit einer weiteren Y-DNA Analyse zu testen, ob sich die beiden Welsch Stämme in unserer Region einen gemeinsamen Urahnen teilen oder nicht. So könnte künftig vielleicht doch noch eine Verbindunge aus der Vergangenheit aufgedeckt werden, die auf Grund fehlender historischer Dokumente ansonsten für immer verloren gewesen wäre.

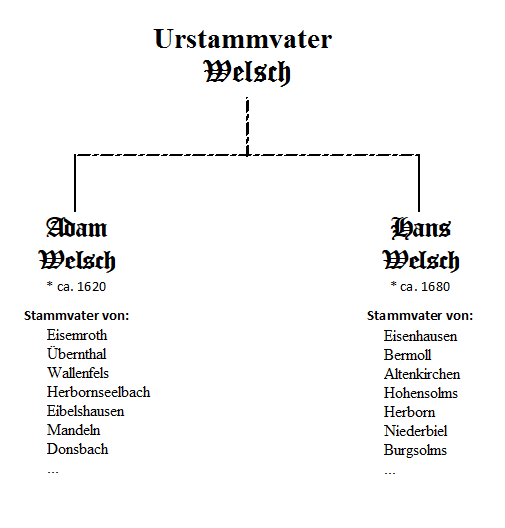

Zu meiner großen Freude fand ich im September 2020 jemanden mit dem Namen Welsch, der aus dem Welsch-Clan Eisenhausen stammt. Ich konnte ihn für meine Forschung gewinnen und mit ihm eine Y-DNA Analyse machen. Am 8. Oktober 2020 lagen dann die ersten vielversprechenden Ergebnisse vor. Die Oberhaplogruppe I1 passte und auch die weitere Verwandtschaft über die getesteten Marker sahen gut aus. Eine tiefere Analyse ergab am 30. Oktober, dass es keinen Zweifel mehr daran gibt, dass diese beiden Linien von einem gemeinsamen Urstammvater mit dem Namen Welsch abstammen.

Das zeigt, dass uns schon ein kleiner, einfacher Test, einen Einblick in die Geschichte unserer Urväter ermöglichen kann, die vor Jahrhunderten lebten. Selbst die einfachsten Bauernfamilien, für die es keine schriftlichen Überlieferungen gibt, können uns Stück für Stück zeigen, woher sie kamen und welche Wege sie beschritten haben.

Die Testbereitschaft eines Einzigen, kann inzwischen große Spuren in dieser Forschung hinterlassen.

Was die aktuellen Zwischenergebnisse nun für den Y-Baum bei Yfull bedeuten, kann aktuell noch nicht gesagt werden, da die Laboranalyse von FamilyTreeDNA noch nicht abgeschlossen ist. Dies könnte im Januar der Fall sein. Wo der Clan aus Eisenhausen im Y-Baum abzweigt, wird uns zeigen, ob die Stammväter der beiden Linien nahe oder sogar damals schon entfernte Verwandte gewesen sind.

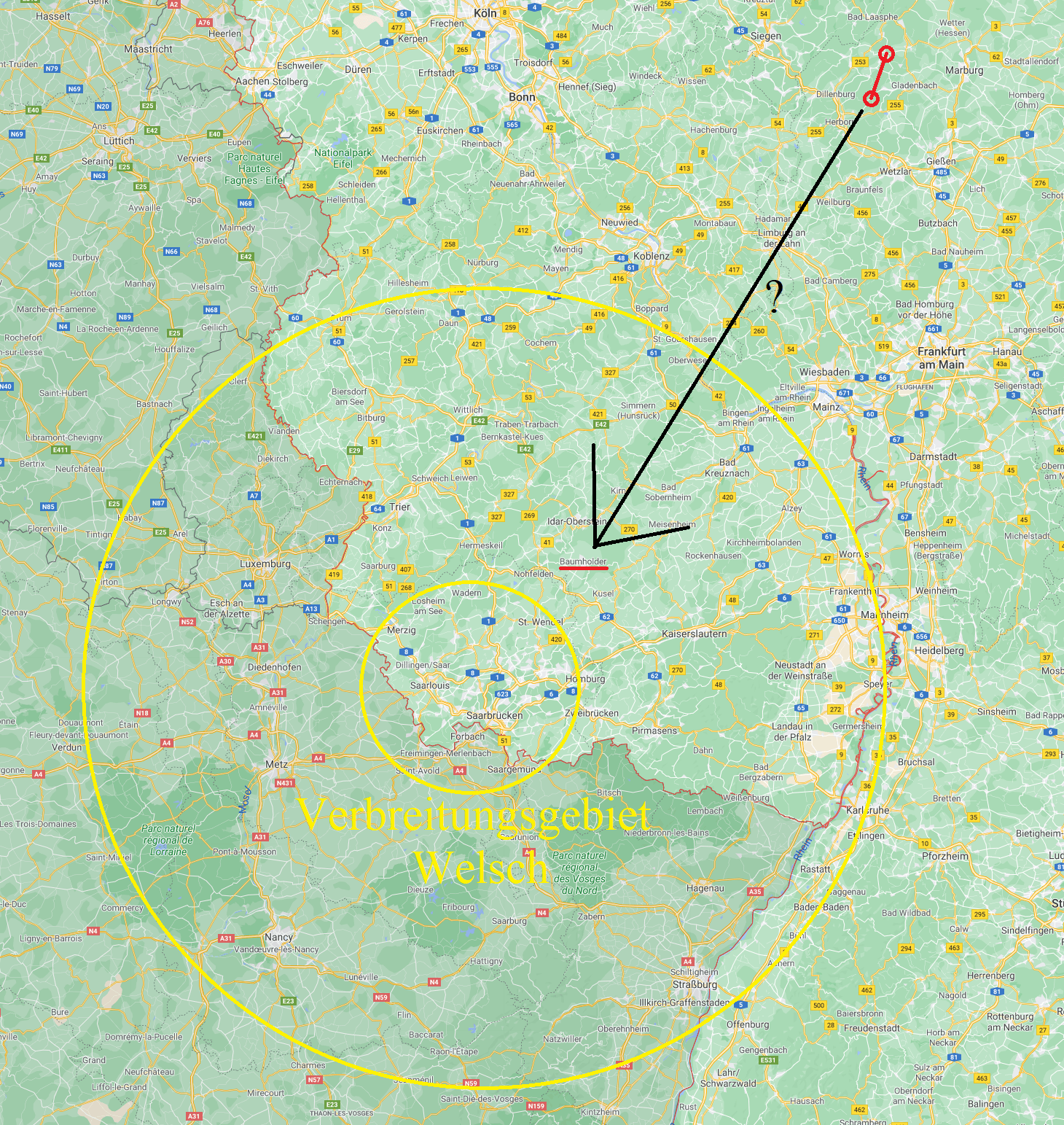

Für die zukünftige Forschung im Y-Baum wird es nun schwer, da in unserer Region von Hessen scheinbar für fast alle Welsch nachgewiesen ist, dass sie sich einen Urahnen teilen. Dessen Herkunft jedoch bleibt aktuell auch weiterhin im Dunkeln. Das einzige Indiz, welches mir momentan zur Verfügung steht, sind zwei DNA-Treffer bei Ancestry für meinen Vater, die in ihrem Stammbaum zwar den Familiennamen Welsch enthalten, dieser jedoch angeblich aus Baumholder oder Umgebung stammen soll.

Es ist aktuell der einzige Anhaltspunkt auf einen weiteren Welsch Clan, der zudem auch noch außerhalb Hessens liegt. Eine Verbindung wäre dahingehend nachvollziehbar, als dass es uns wesentlich näher an den Hotspot des Familiennamen Welsch in den Gebieten Saarland und Elsass-Lothringen bringt.